2月の臨時休館について(ご注意ください)

2月の休館日についてご案内いたします。

2月は11日㊊~18日㊊まで資料整理等のため連続して休館します。

ご注意ください。

2月11日㊊ 定例休館日

2月12日㊋ 定例休館日

2月13日㊌~17日㊐ 臨時休館日

2月18日㊊ 定例休館日

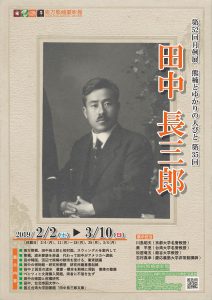

【終了しました】第52回月例展 熊楠とゆかりの人びと 第35回「田中長三郎」展

南方熊楠と繋がりのあった人物を取り上げて、その人物の生涯や業績、熊楠との関係などをご紹介します。

第35回では、田中長三郎(たなかちょうざぶろう)を取り上げます。田中長三郎(1885-1976)は、九州帝国大学講師や台北帝国大学教授、また戦後には東京農業大学、大阪府立大学教授などを歴任した農学者で、南方植物研究所の開設をつよく熊楠と周囲の人にはたらきかけ、とくにその「設立趣意書」の草稿を執筆した人物として知られています。

今回の展示では、熊楠と田中長三郎の関係について、関連資料とともにご紹介いたします。

◆会期

2019年2月2日(土)~3月10日(日)

◆展示内容

・南方熊楠、田中長三郎と初対面、スウィングルを案内して

・熊楠、渡米要請を辞退 代わって田中がアメリカへ渡航

・田中帰国、田辺で熊楠の歓待を受ける、徹宵談義

・田中の博物館-研究所構想 研究所趣意書起稿

・田中2回目の渡米 蔵書・標本を熊楠に預託 書庫の整備

・ペンツィヒ文庫購入問題、両者に不信を生ず

・田中の帰国と柑橘研究

・田中、台北帝国大学へ

・国立台湾大学図書館「田中長三郎文庫」

◆展示担当

川島 昭夫氏(京都大学名誉教授)

蔡 平里氏(台湾大学名誉教授)

松居 竜五氏(龍谷大学教授)

志村 真幸氏(慶応義塾大学非常勤講師)

てんぎゃんクマグス賞について

★てんぎゃんクマグス賞

西牟婁地方科学教育研究会・田辺市教育研究会理科部会が主催する

「田辺・西牟婁地方科学作品展示会」には、「てんぎゃんクマグス賞」が設けられています。

これは、小中学生が郷土の偉人「南方熊楠」を知るきっかけをつくるとともに、

熊楠の研究分野の一つである自然科学分野への関心を促すことを目的とするものです。

南方熊楠顕彰会ではこれに協力し、受賞された方に図書カードを贈呈しています。

本年度の受賞者・作品は下記のとおりです。

◎「いきもののかんさつ」 長野小学校1年 上じさくたろうさん、大しまいっそうさん、にしだかなるさん

◎「とうもろこしのかんさつ 水 土 太ようのじっけん」 芳養小学校2年 ふじ田ゆいさん

◎「カビの発生と防止」 白浜第一小学校3年 木下栞那さん

◎「メダカの飼育と観察~野生のメダカに会いたい~」 上秋津小学校4年 中山靖章さん

◎「ウミウシ 総集編」 上秋津小学校6年 山本寛大さん

受賞されたみなさん、おめでとうございます!!!

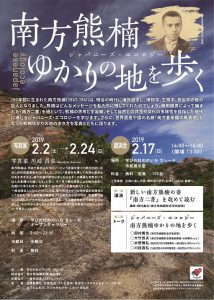

【終了しました】関連イベント ジャパニーズ・エコロジー 南方熊楠ゆかりの地を歩く(学びの杜ののいち カレード)

ジャパニーズ・エコロジー 南方熊楠ゆかりの地を歩く(学びの杜ののいち カレード)

日時:2019年2月17日(日曜日)14時~16時(開場:13時30分)

会場:学びの杜ののいち カレード 市民展示室

主催:学びの杜ののいち カレード

特別協力:南方熊楠顕彰館(田辺市)

企画協力:一般社団法人CEPAジャパン

後援:北國新聞社、北陸放送、テレビ金沢、金沢ケーブルテレビネット、FM-N1、エフエム石川、ラジオかなざわ・こまつ・ななお

お問い合わせ:学びの杜ののいち カレード 076‐248-8099

150年前に生まれた南方熊楠(みなかたくまぐす・1867-1941)は、明治の時代に海外遊学し、博物学、生物学、民俗学の智の巨人となりました。

熊楠はどんなメッセージを私たちに残してくれたのでしょう。

柳田國男によって編まれた『南方二書』を紐解いて、熊楠の思考と宇宙観、そして自然との共生や文化の多様性を目指した現代に通じるジャパニーズ・エコロジーを学びます。

さらに、世界遺産や国の名勝「南方曼陀羅の風景地」となった熊楠ゆかりの地の歩き方を写真とともに語ります。

第一部:講演「新しい南方熊楠の姿『南方二書』を改めて読む」

講師:田村義也(南方熊楠顕彰会学術部長)

第二部:トーク「ジャパニーズ・エコロジー 南方熊楠ゆかりの地を歩く」

講師:田村義也(南方熊楠顕彰会学術部長)

大竹哲夫(南方熊楠顕彰会事業部委員・み熊野ねっと)

水野雅弘(株式会社TREE代表取締役・一般社団法人CEPAジャパン)

川廷昌弘(公益社団法人日本写真家協会・一般社団法人CEPAジャパン)

関連展示

期間:2019年2月2日(土)~2月24日(日)

会場:学びの杜ののいち カレード オープンギャラリー

時間:9時~22時

休館日:水曜日

料金:無料

詳細はこちらをご覧ください。

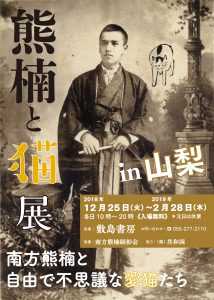

【終了しました】関連イベント「熊楠と猫展 in 山梨」開催のお知らせ

「熊楠と猫展 in 山梨」

2018年4月に発売された『熊楠と猫』(共和国)。

6月には東京・高円寺のギャラリーにてパネル展が開催されましたが、今回は山梨県甲斐市の敷島書房にて開催されます!

熊楠が手紙などに描いた猫のイラストや、俳句・日記などに書きつけた猫の姿、そして熊楠と山梨に関連する話題などをパネルで会場内に展示いたします。

さらには扇子や絵はがきなどのグッズ・関連書籍の販売など、見どころいっぱい!

※南方熊楠顕彰館オリジナルグッズ(手ぬぐい・扇子・マスキングテープ・ポストカード等)や書籍(熊楠研究等)も販売されます。

期間:2018年12月25日(火)~2019年2月28日(木)

時間:10時~20時(入場無料)※元日は休業

会場:敷島書房(山梨県甲斐市中下条660)

電話:055-277-2110

◎JR甲府駅南口よりバスで30分(「敷島西町」下車)

◎JR竜王駅南口より車で10分

後援:南方熊楠顕彰会

協力:(株)共和国