熊楠と高野山

南方熊楠にとって高野山は、生涯にわたる関心の対象の一つでした。 江戸時代の最末期に和歌山城下に生を受けた彼は、南方家の菩提寺が真言宗であることなどから、幼時より真言密教的な雰囲気に親しんでいました。それはやがて少年熊楠を、真言密教の聖地高野山に導きます。この時の見聞は、彼の心に消しがたい印象を残したようです。さらに1893(明治26)年、晩秋のロンドンでの真言僧土宜法龍(後第386代金剛峯寺座主、高野山真言宗管長)との出会いは、熊楠の密教に対する興味を決定的にしました。ここに始まる法龍との長きにわたる交流を通して、熊楠は自らの思想を鍛えてゆきます。それはいわゆる「南方曼陀羅」において頂点に達したと見られますが、その後も彼は高野山と真言密教に対する興味を持ち続けました。

熊楠が初めて高野山に登ったのは1882(明治15)年(16歳)弘法大師千五十年御遠忌の時でした。熊楠は後に水原堯栄(後第399代金剛峯寺座主、高野山真言宗管長)宛の書簡で、「明治15年春、弘法大師の一千年忌とかいうことで(実はこの歳は高野山開基より1067年、大師入定後1047年のちなり)、諸府県より参詣おびただしく、青巌寺(金剛峰寺)に宝物の展覧会あり。当寺、寺勢大いに衰えたりといえども宝物は儼存するものすこぶる多く、90日ばかり催す間、七回まで宝物を排列し替えたるも、なお余すところ多かりしと承り候。小生孤独の性質にて戸外へ父母と共に同行せしこと一度もなかりしが、ただこの時のみその霊宝を拝みたさに父母および弟(只今和歌山に住す。小生兄弟十人ばかりのもの、小生とこの弟のみ生き残る)と共に登山、千蔵院とか申す(俗号刈萱寺)に三日ばかり宿れり。」(1939(昭和14)年3月10日付 水原堯栄宛書簡:『南方熊楠全集』第9巻、平凡社、1973年刊、P.407)と記しています。二回目は渡米前の1884年(18歳)です。

その後、1920(大正9)年、1921(大正10)年の2回、植物調査のため高野山を訪れています。当時は土宜法龍が高野山真言宗管長であり、土宜を金剛峯寺に訪ね、秘宝を見せてもらっています。

別格本山一乗院

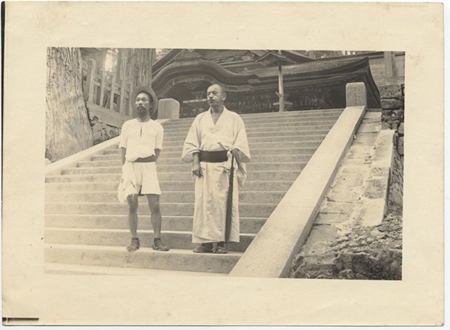

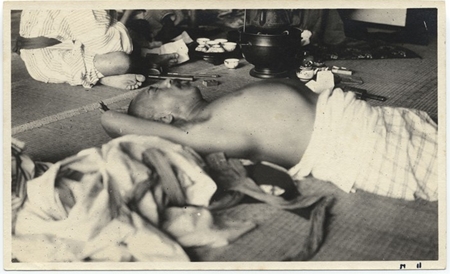

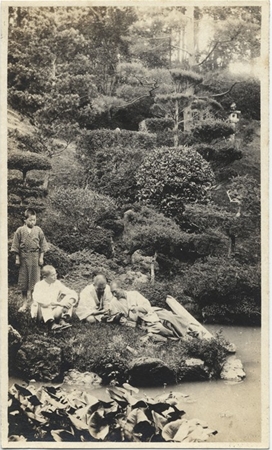

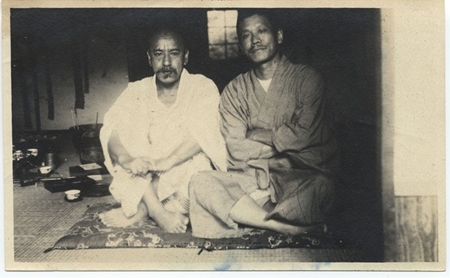

一乗院は大正年間の2回の高野山植物調査のとき熊楠が宿泊していました。一乗院での熊楠の写真は多数残されています。

別格本山親王院

親王院は熊楠が亡くなった時期に、水原堯栄が住職をつとめていた寺で、水原堯栄宛熊楠書簡や遺族からの書簡が遺されています。また、熊楠の遺骨の一部が納められています。

●大正9年高野山植物採集行

南方熊楠日記

大正9年(未刊:田辺・南方熊楠翻字の会による翻刻)より

◇八月二十三日(月) 晴 暑

朝有田屋にありて眼さめ暫く小畔氏と話し七時頃常楠方へ帰り顔洗ひ飯くふ。坂口氏同僚海草中学教諭宇野氏(岡山県人)つれ来る。予は常楠と話す暫くして八時に小畔氏有田屋を仕まひ来る。予倉庫中に導きケログの顕花植物羊歯等の標品、カルキンスの菌の標品、自分のキユバ等の海藻等示す。川島氏をまつに来らず(岡崎といふ方に昨夜宿れりと電話ありしのみにて常楠店員を和歌浦水上警察等へやり調ぶるに分らず)、因て先発することとし市駅に至り十時十分過出発、午下葛城館高野口にて昼飯、人力車にて椎出に至り四方館にて予ビールのみ荷物は索道に託し歩して神谷に至り茶店にてビール飲、薄暮一乗院に着(途上荷持ち女と話し扇に狂哥一かき与ふ)入浴食事後金剛峰寺に至り坂口氏を以て申入れ土宜管長に面会、暫く談し書籍一部づつ及び饅頭もらい小畔氏は上松氏よりの進物を呈し辞し帰る、暫くして川島氏椎手より電話ありしときく。拾時二十分頃同氏上り来る、それより日本酒のみ臥す

◇八月二十四日(火) 晴時々陰 冷

朝七時起。九時頃小畔、川島、宇野、坂口四氏と大門を出(大門前にて予等の写真坂口、小畔二氏とる)湯川辻に至る茶店にて辨当食ふ。此店にはビールなし。途上菌多くとる。粘菌四、五あり。三時過頃一乗院へ帰り荷物過半おき一同と又出(坂口氏は写真屋へ立寄り後れ馳来る)奥院に詣づ。此辺にてツリシユスラン花あるを坂口氏等とる。予は川島氏と菌多くとる。帰途坂口氏蛇柳写真せんとすれど成らず。腹へる事甚し。帰れば點灯後也。一同入湯夕飯少く日本酒飲み、坂口川島二氏買ひ物にゆく。宇野氏は顕花植物を圧す。小畔氏梨かひ来りくれる。一つ七銭。予二つ食ふ。予は小畔氏の高野物狂の語りきく。それより一仝と暫く話す。十一時過一仝臥し、予は日記を付る。十二時過臥す。

〔予記〕海草中学校教諭宇野確雄岡山縣都窪郡菅生村

◇八月二十五日(水) 晴

朝電話を以て土宜管長に午後三時頃宝物拝見後、面会を望むに、他行すべしとの事、更に電話にて今朝謁見を申し込み聴る。真言宗聯合法務部長蓮生観善師(香川縣大川郡誉水村与田寺住職)と松檮師(和歌山人也)侍坐す。因て一仝行き謁見、予上松氏の為に書を乞ふに諾せらる。川島氏画く所の虎の絵を呈し、観音の画に讃を乞ふ。又扇面六本に書を乞ふ。皆聴さる。それより案内として井村米太郎氏に導かれ金堂にゆき、霊像宝物拝見。それより五大尊を拜し、一乗院に帰り食事し更に土宜師を訪、小畔氏等三人は蛇柳写真等にゆく。予は川島氏と寺に帰る。薄暮川島氏と中学校の倶楽部にゆく。他三人後より来る。土宜師等も来り七時過予聊か講演如き事す。帰て大に酔い縁へヘドはく。そのまゝ臥す。此夕川島氏と予と二人話し居る処へ一昨夕途上歌かきやりし女(此夕川島氏と予と居る処へ一昨夕狂歌かきやりし女)其扇子もち来る。予怒りて打摧き庭へ捨しを見てそのまゝ去る。

〔予記〕土宜師面前にて記名帖にしるせし「爪の上の土ほど稀な身をもちて法の主にもあひにける哉」

◇八月二十六日(木) 晴

朝五時半眼さむ。小畔、坂口、宇野三氏荷造りす、此間小畔氏と話す。同氏より百五十円受取る。三氏の為、川島画、予狂歌どど一等扇面にかき与ふ。十時頃三氏出発、予川島氏と寺門迄見送る。午後、一昨日採る所の菌類を川島氏彩画し、予記載す、F.2316~2321迄なり。川島氏画迅速に成り、右の外十一種画く。點灯時止む。夜飯後入湯、川島氏肩流しくれる。市村塘氏前刻面会を求められしが、湯に入り来り、予等出て後、予の室に来り暫く話して去る。此間川島氏飯くふ。それより川島氏酔て色々予と話す、おわり臥す、予は昨日来の日記付け臥す。

◇八月二十七日(金) 屡ば雨 雷鳴

朝川島氏近所の森林へゆき菌とり帰る。菌類彩画予記載す。朝北山といふ学生僧来り、菌画見る。夜川島氏と話し同氏臥後、予菌記載しおそく臥す。

◇八月二十八日(土) 雨時々晴る

朝飯後菌記載、川島氏画く。一乗院の子僧谷口光義多く菌集めくれる。中に珍のものあり。此朝川島氏に金八十円渡す、氏、郵便局にゆき、家内へ為替書留にして送る。 夜予菌少々記載、川島氏と談す。氏、先臥し、次に予臥す。二十九日夜認めて毛利氏へ三十日送る状の中にのす。

管長の前にて名帖へ書付く。

爪の上の土ほどまれな身をもちて 法の主にもあひにける哉

帛へ書しは

高野山仏法僧の声をこそ まつべき空にひびく三味線

無題

にはくなぶり妹背の中もととのひて 上は阿々下は吽々

臨別

高野山其暁にさむらんと The Im ever dreaming fondly 夢見ぬ事の一夜さえなき

和漢聯句という事はあるが和英聯句は是が塙矢ぞ

〔予記〕谷口光義 有田郡八幡村大字生れ

◇八月二十九日(日) 晴午後少雨

朝飯後川島氏近所へ採集にゆき、午後帰る菌多くとり帰る。粘菌如きタチニール紅色の小點、木皮に付る、又スフエロボルス如きものとり帰る、予は終日記載、川島氏図画す。子僧谷口光義又多く菌もち来る、同く(名古屋生れ)熊野秀男も一種くれる。夜番僧(備後人島田公雅此人甚だ好人相好人物也)来り話す、予等に記念書画を望まる、氏去て後川島氏と話す、氏臥して後菌記載す、

◇八月三十日(月) 晴雨交互

朝九時頃本覚院住職、神戸女学院大学部長木村徳蔵氏つれ来り、十時前迄話して去る。十一時前より画記始む、川島氏は早くより画き始む、終日画記。子僧熊野英雄、谷口光義菌多く持来りくれる。夜院主(昨午後大坂より帰る)の居間を訪ひ十時過迄話す。十二時より菌記載す。三時過臥す。 此夕北山とかいふ学生僧来り、予食事の側にあり色々の事を問ふ、川島氏及び予多忙の由を説きことはり去る、数日前も朝来りしなり

〔予記〕朝米国人スミス面会を求めらる、承知と申遣ひしも来らず

◇八月三十一日(火) 朝、晴、午後 陰

此朝、土宜管長より今午後暇ありやと問合さる。多忙の由にてことはる。 朝八時頃起る。川島氏図す。金剛峰寺より午後、暇ありやと問合さる。午後三時前より記載す。川島氏は採集にゆく、三時頃帰る。それより、予、記載、同氏画図す。夜、浴室に四十余才の婦人入ある処へ行合す。不得止そのまま入る。川島氏、先、臥し、予は菌胞子の番号しらべる2359、2370、見えず、此事にひまとり、四時頃臥す。此夜、五十人斗り投宿す。内に東本庄、栗栖川の連中あり。而して寺の小僧多忙。十二時迄起き居り二時に起きし由にて、翌日昼臥す。

〔欄外〕蜈蚣を毘沙門の使とする事(蠱の事)

◇九月一日(水) 晴

朝八時過に起る。川島氏図画了り、昼飯後採集にゆき菌多くとり帰る。予は朝より記載す。川島氏帰り、記画中、管長より水沢氏(高野山宝善院住職 三沢猛隆師)を使として葡萄酒(カリフォルニア、桑港、アーンホルド Arnhold 会社の gin-fandel 記号)一ビン川島氏に一打贈らる、葡萄酒は、先日、予、訪問の際口明させしものの由、名刺に記しあり。此日、寺の小僧谷口光義三昧堂伽藍側の西行手植の桜の窪洞中に生ぜるヒグロフォルス、外に杉の根辺に生ぜる帽菌(コリビア?)一種くれる。夜飯くひ日本酒のみ川島氏と話し入湯後、川島氏先ず臥し、予は一時前臥す。

〔予記〕此午後、金剛峰寺より前夜、管長が訪問せし時管長より贈られし書籍を包みし仁和寺と染たる風呂敷を返す様、使来る。此事に付、予一文を草し、明朝小畔氏におくる

◇九月二日(木) 晴

朝四時頃川島氏起て奥の院辺りに採集、八時頃帰る。それより談す。川島氏図画し予記載す。夕より院主来り話し十一時去る。夜川島氏先づ臥し予は後れて臥す

◇九月三日(金) 陰 晴不定 時々雨

朝七時過起。川島氏図し予記載す。牧野兵助(神主兼書籍商又雑貨商)来り菌一種くれる去て後又一種送らる。午後川島氏一乗院の墨ふすまえ梅(四枚)松に遠景(四枚)壁へ小竹画く。予は菌記載 F.2323 迄了る。それより川島氏一番僧島田氏及び小僧熊野英雄、谷口光義三人の為に絹地及び扇面へ画をかく。夜川島氏及寺の伴僧島田公雅氏と上の段にゆき鶏肉で酒のむ。予ヘドはき入れ歯もおとし去りしを川島氏拾ひ来り入れくれる。歩して寺へ帰り臥す。

八十為島田公雅君(八十才島田公雅君の為に)

今だに心み任せて

「うまくゆく物ならば せめて廾日はとまりたい」

「法主さま めでだきものを下さるゝ ほんに世話なる寺から里に」

「しなのなる たれかすがたのやさしきを わするとも いつわすれめや」

〔予記〕此夕□□□□□女子□□□あんころを喉につめて死す。此夜土宜管長を訪んとせしもはや臥たりと電話にて答へあり。此日夕方田辺侠客□□□□氏妻□□五十才中屋敷町堀町通行の際脚気衝心して卒死、四日午後西芳寺に葬る。その前に松枝毛利氏より聞き自ら□□にあひ弔詞をのぶ

◇九月四日(土) 晴

朝、荷片付けにかゝる。寺へ宿料として八十円、外に寺門再建費として四十円寄附し、子僧一仝へ五円与ふ。それより谷口光義案内にて裏門より金剛峯寺へ近道をゆき、管長に謁す。予、脚なげ出して語る。遠望の巡査及び婦人参観者大に呆れ居る体也。一時間余も話す内、川島氏荷物作り了ると電話あり。管長に葡萄酒のビンの前に鼻曲り折たる天狗、翅を収めて跪礼の体をかきもらひしに、予、「法主さまめでたき物を下さるゝほんに世話なる寺から里え」とかきしを呈し訣れ、寺へ還り、玄関にて立ち酒二本のみ出立つ。院主佐伯公雄番僧島田公雅送り、女人堂辺に来り、(小僧共も寺門辺迄一斉に出て礼す。その内菌とりくれたる谷口光義、熊野英雄二人を一町ほどおくらせ、一円づゝとらす。又、島田氏に三円渡し、先日歌かきし扇もち来りし女にやる事を頼む)島田氏はそれより少し遠き峠迄おくられ別れ去る。椎出に至り、川島氏知れる旅宿にてビールのみ、川島氏預けたる荷物受とり、四方館辺に到れは田辺にて知れる鈴木小太郎といふ大工で、山上まいりにて来るにあふ。乗車して高野口に到り、七時過の電車にのり、八時頃和歌山着。常楠方に至り、川島氏は直ちに岡嵜氏方へゆく。常楠夫妻は、東京より来れる酒の取引人神谷氏と何れかえ行しあと也。常太郎と湊橋より河合仲を尋しに分らず米屋町より畑屋敷のはづれ迄歩し、万町通りを橋町、それより河岸を通り、市駅、伝法橋より帰り、臥す。

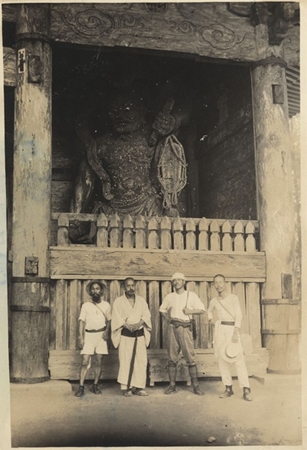

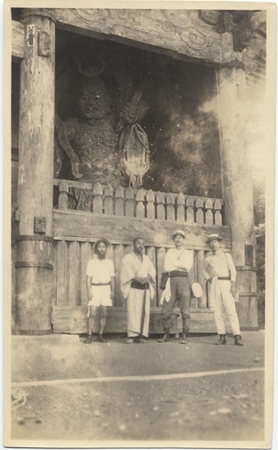

大門

8月23日に到着して翌朝すぐに向かったのが一山の総門である大門。

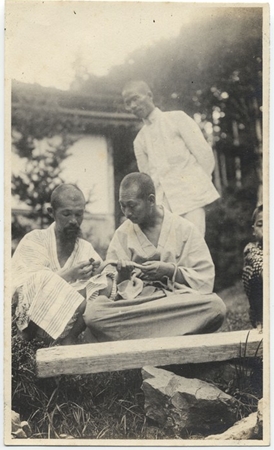

8月24日の日記には、「九時頃小畔、川島、宇野、坂口四氏と大門を出(大門前にて予等の写真坂口、小畔二氏とる)」とあります。

現在の大門は再建(1688(元禄元)年焼失、1705(宝永2)年再建)ですが、熊楠が訪れたとき、大門は白木の状態でした。1986(昭和61)年に全面解体修理をしたとき焼失前の丹塗りにもどしています。また、当時は金剛力士像に大わらじがかけられていましたが、今はかかっていません。

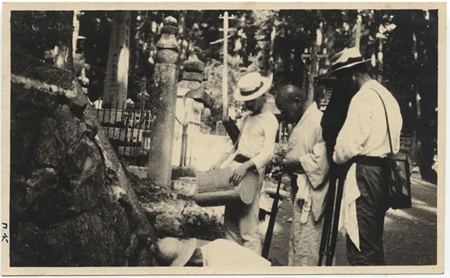

奥之院

一行が次に向かったのが奥之院。

水向け地蔵から奥之院へは玉川を渡ります。その玉川にかかっているのが御廟橋(みみょうのはし)です。この橋を渡ると弘法大師入定の地で、中心聖地としてもっとも神聖な区域でもあるため写真撮影・飲食が禁止となります。

熊楠が調査した時代はカメラが普及しておらず、禁止にはなってなかったようです。また、信仰そのものも薄れていたようで、1921(大正10)年11月17日の日記には「楠本氏と奥ノ院側に至り、蘚多くとる、菌は少し、帰途鉄砲帯て廟へ詣るものあり」(未刊:岡本清造氏による翻刻・中瀬喜陽氏一部修正)とあります。

しゃがんでいるのが川島、胴乱を持っているのが宇野、写真を撮っているのが坂口。

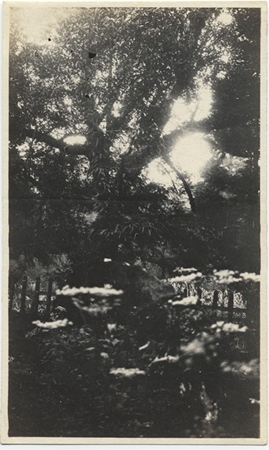

蛇柳

白浜の南方熊楠記念館蔵品の蛇柳は、歌舞伎十八番の一「高野山蛇柳〔1763(宝暦12)年中村座で四代目市川団十郎が初演〕」の清姫にまつわる伝説(丹波の助太郎が、のち禅司坊に嫉妬の荒れの仕草を見せる)で知られる樹木です。木片には、「高野山蛇柳 風ニテ折タル幹 大正9年8月24日」と記されと記されています。

一行は蛇柳の撮影に失敗し、翌日再度小畔、坂口、宇野の三氏が撮影にいっています。 熊楠の当時あった蛇柳はすでに枯れているようです。

蛇柳の由来

古杉老桧欝々とし、神秘なる霊気漂う此の場所は、魔性が現れて、執念深き事蛇性の如く、大師三密神変加持の力にて、蛇をば封じ、柳となす。(案内板より抜粋)

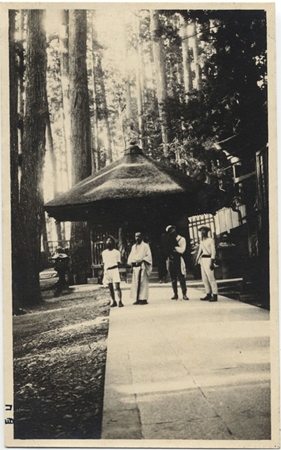

一乗院

1920(大正9)年、1921(大正10)年の高野山菌類採集の定宿は一乗院でした。火災により当時の建物は焼失しましたが、庭は当時の面影を残しています。

一乗院の庭での写真は日記の内容から8月25日の可能性が高いと思われます。24日は大門、奥の院に出かけ帰ってきたのが暗くなってから、26日は小畔、坂口、宇野が荷造りをし、10時頃帰途についているからです。

一乗院の襖には川島草堂の松竹梅の画〔9月3日の日記「午後川島氏一乗院の墨ふすまえ梅(四枚)松に遠景(四枚)壁へ小竹画く。」〕もありましたが焼失したようです。後に第2回高野山菌類採集調査に同行した楠本龍仙から南方熊楠の肖像画が贈られました。

【地図】高野山