ホーム » 未分類

「未分類」カテゴリーアーカイブ

【終了しました】講演会「龍とは何か」

2024年1月6日(土)、南方熊楠顕彰館にて講演会「龍とは何か」を行います。

現在開催中の企画展に関連した、展示担当者による講演会です。

2023年企画展Ⅲ「新春吉例「十二支考」輪読 龍とは何か」関連イベント

熊楠をもっと知ろう!シリーズ第59回

講演会「龍とは何か」

日時:2024年1月6日(土) 14:00~16:00(予定)

会場:南方熊楠顕彰館1階 学習室 ※定員30名、聴講無料

内容

■龍の生み出す物語ー『俵藤太物語』を起点に

小峯 和明 氏(立教大学名誉教授)

■「十二支考」龍に関する雑感

金 文京 氏(京都大学名誉教授)

■龍はどのようにして生み出されたのか

松居 竜五 氏(龍谷大学教授・南方熊楠顕彰館館長)

■質疑応答

【終了しました】第14回南方熊楠ゼミナールの開催について

|

|

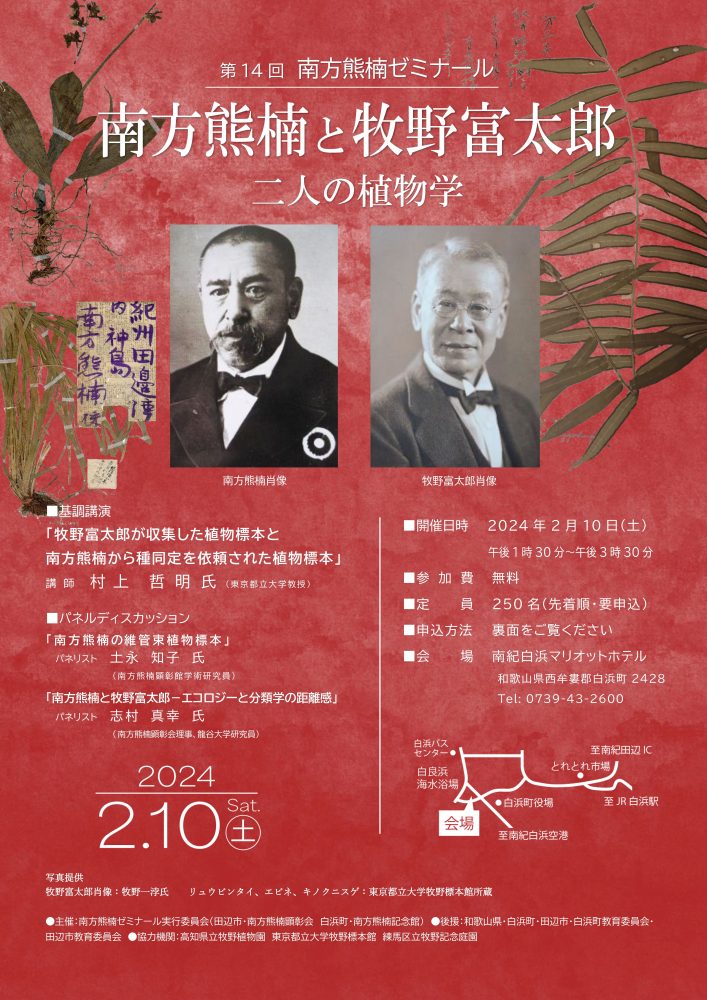

第14回南方熊楠ゼミナール開催のお知らせ

南方熊楠ゼミナールは、資料調査の進展をふまえて、熊楠研究の最新の成果と熊楠の遺した業績や実像を広く発信するため、南方熊楠記念館と南方熊楠顕彰会との共催により、熊楠生誕130周年にあたる1997年に第1回を開催して以来、一般の熊楠ファンから研究者まで幅広く関心を持っていただく機会として、隔年で開催してまいりました。

今回のゼミナールでは、日本における植物学黎明期に交流をもった南方熊楠と牧野富太郎の植物研究に焦点を当て、二人の植物学について迫ります。

第14回南方熊楠ゼミナール

南方熊楠と牧野富太郎 ~二人の植物学~

【日時】

令和6年2月10日(土) 13:30~15:30

【会場】

南紀白浜マリオットホテル(和歌山県西牟婁郡白浜町2428)

【内容】

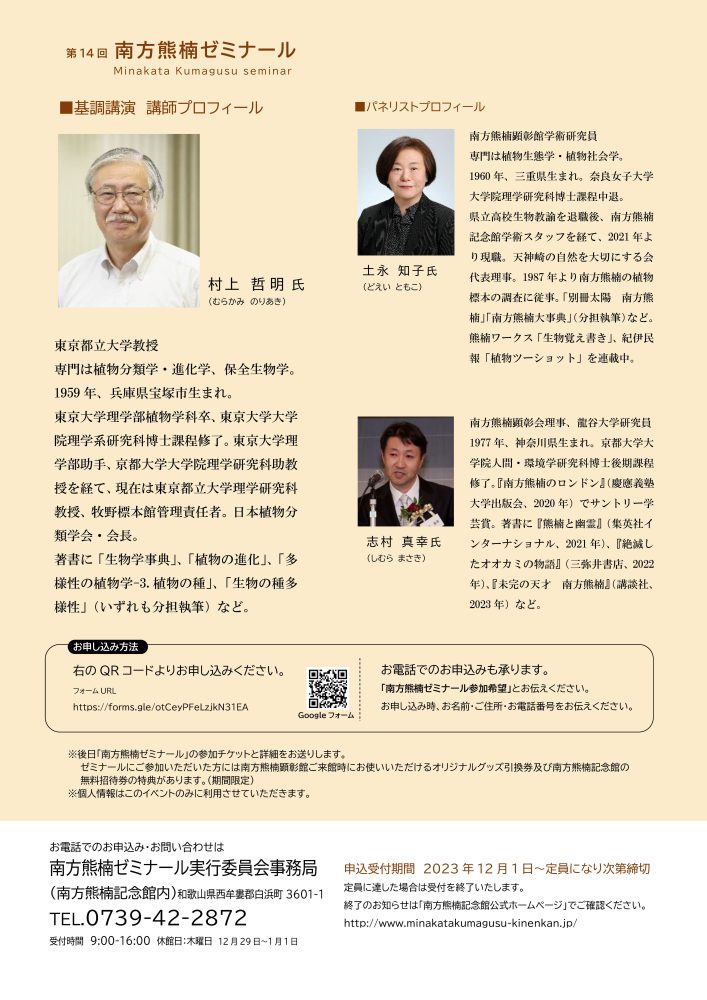

1.基調講演

「牧野富太郎が収集した植物標本と南方熊楠から種同定を依頼された植物標本」

講師:村上 哲明 氏(東京都立大学教授)

2.パネルディスカッション

「南方熊楠の維管束植物標本」

パネリスト:土永 知子 氏(南方熊楠顕彰館学術研究員)

「南方熊楠と牧野富太郎-エコロジーと分類学の距離感-」

パネリスト:志村 真幸 氏(南方熊楠顕彰会理事、龍谷大学研究員)

【定員】

250名(先着順・要申込)

【参加費】

無料

【参加特典】

ゼミナールにご参加いただいた方には、南方熊楠顕彰館ご来館時にお使いいただけるオリジナルグッズ引換券及び南方熊楠記念館の無料招待券の特典があります。(期間限定)

【申込方法】

1.Googleフォームによる申込み(24時間申込可)

以下のフォームURLよりお申し込みください。

https://forms.gle/otCeyPFeLzjkN31EA

2.電話による申込み(受付時間:9時~16時)

南方熊楠ゼミナール実行委員会(TEL:0739-42-2872)までお問い合わせください。

【申込期間】

令和5年12月1日(金)~定員になり次第締切

【お問い合わせ】

南方熊楠ゼミナール実行委員会事務局(南方熊楠記念館内)

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3601-1

TEL:0739-42-2872

チラシのPDFはこちら

【主催】

南方熊楠ゼミナール実行委員会(南方熊楠顕彰会〈田辺市〉、公益財団法人南方熊楠記念館〈白浜町〉)

【後援】

和歌山県、白浜町、田辺市、白浜町教育委員会、田辺市教育委員会

【協力】

高知県立牧野植物園、東京都立大学牧野標本館、練馬区立牧野記念庭園

館長交代のお知らせ

このたび、南方熊楠顕彰館館長 曽我部大剛が令和3年3月31日をもちまして退任いたしました。新たな館長に、令和3年4月1日付で松居竜五(まつい・りゅうご)が就任いたしましたのでお知らせします。

新館長の松居竜五は、大学院生の1990年に初めて田辺市の南方熊楠邸を訪ね、その後、南方熊楠資料研究会、南方熊楠顕彰会の一員として、初期の邸内資料調査から熊楠研究・顕彰事業に深く関わってまいりました。南方熊楠顕彰館建設時は、建設委員会委員や設計提案競技審査員を務めています。現在、南方熊楠顕彰会理事・学術部委員、南方熊楠研究会運営委員、『熊楠研究』編集委員、熊楠関西研究会等を兼任しています。

新館長とともに、南方熊楠研究の拠点としての活動を一層発展してまいりますので、引き続き南方熊楠顕彰館へご指導・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■略歴

1964年 京都府生まれ

1991年 東京大学大学院総合文化研究科博士課程中退

同大学教養学部講師

1994年 ケンブリッジ大学客員研究員

1997年 駿河台大学助教授

2001年 龍谷大学国際文化学部助教授

2007年 同大学同学部准教授

2012年 同大学同学部教授(2015年 学部名変更)

2016年 東京大学大学院総合文化研究科 論文博士(学術)

現在 龍谷大学国際学部教授、日本国際文化学会事務局長

■受賞歴

1992年 小泉八雲賞奨励賞

2017年 第14回角川財団学芸賞

■館長就任のごあいさつ

この度、南方熊楠顕彰館長を拝命いたしました、松居竜五でございます。

1867年に生まれた南方熊楠は、若き日に米英で学問的研鑽を積んだ後、那智での思索の日々を経て、37歳で和歌山県の田辺にたどり着きます。後半生の熊楠は、紀伊半島の生態を調査するための拠点として田辺を位置づけるとともに、ここから文通による国内外の学者との対話を続けました。そのような環境の中で、民俗学と博物学を中心とした、あらゆるものを対象とする独自の学問が、切り開かれることとなりました。

熊楠の没後、その資料は遺族の手によって、旧邸の蔵の中にたいせつに保管されることになりました。2006年に旧邸の隣地に建設された南方熊楠顕彰館には、それらのほとんどが移管されています。現在、顕彰館には、熊楠が生涯にわたり蓄積したさまざまな書籍や抜書やメモ類、標本などの資料が、ほぼ当時のままの状態で残されています。

こうして奇跡的に継承された熊楠の遺産を受け継いだ南方熊楠顕彰館では、関連機関やさまざまな分野の研究者と協力して、熊楠の学問の全体像を明かにする作業を続けてきました。これまで、地元の田辺のみなさまの厚いご支援と、外部に開かれた研究体制によって作り上げられてきた顕彰館のさらなる発展のために、微力ながら精一杯努めたいと考えております。どうかこれからも、みなさまのお力添えをいただけますよう、伏してお願い申し上げる次第です。

令和3年4月1日

松居 竜五